Wenn sich die Fachwelt im Juli in Hamburg zum wichtigsten globalen Kongress der Stammzellforschung – dem ISSCR Annual Meeting – trifft, sind auch viele regionale Akteure aus dem Cluster Life Science Nord dabei. Wir stellen die wichtigsten Akteure aus Forschung und Industrie zum Thema Stammzellen im umfassenden Überblick vor.

Wofür werden Stammzellen in der Biomedizin eingesetzt?

Stammzellen sind im Körper von Menschen und Tieren die treibenden Kräfte für Entwicklung und Regeneration. Im Vergleich zu hochspezialisierten Körperzellen sind Stammzellen weniger stark auf eine bestimmte Entwicklungsrichtung festgelegt. Als Multitalente vereinen sie die besondere Eigenschaft, sich als Stammzellen in ihrer undifferenzierten Form vermehren zu können, mit der Fähigkeit, sich zu spezialisierten Zelltypen zu entwickeln.

Deshalb eignen sie sich als biologische Basis für Forschungs- und Behandlungsansätze in der Medizin. Heilen mit Zellen – das ist das zentrale Konzept der regenerativen Medizin. Sie zielt darauf ab, geschädigte Zellen, Gewebe oder Organe zu ersetzen oder zu erneuern, um sie wieder funktionstüchtig zu machen.

Je nach Herkunft sind Stammzellen unterschiedlich vielseitig.

- Gewebestammzellen sind die Regenerationsreserve für Gewebe und Organe. Sie sorgen für den nötigen Zell-Nachschub, wenn im Gewebe Zellen absterben und ersetzt werden müssen. Die Transplantation von Blutstammzellen ist ein gut etabliertes Behandlungsverfahren für Patientinnen und Patienten, die an Leukämie oder anderen Erkrankungen des Blutes leiden. Im Labor lassen sich Gewebestammzellen aber nur schwierig vermehren.

- Anders verhält es sich mit den sogenannten pluripotenten Stammzellen, die aus wenige Tage alten Embryonen gewonnen werden: Sie lassen sich im Labor in sehr großen Mengen kultivieren und in nahezu alle spezialisierten Zelltypen des menschlichen Körpers verwandeln. Das macht die zellulären Alleskönner zu einer potenziell unerschöpflichen Materialquelle für die Biomedizin. Für eine Revolution des Feldes sorgte die Entdeckung der Reprogrammierung: Körperzellen lassen sich im Labor künstlich in einen embryonalen Alleskönner-Zustand zurückversetzen. Das Ergebnis die Verwandlung sind die induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen).

Mit den pluripotenten Stammzellen eröffnen sich viele neue Anwendungsfelder: Mit ihnen können Modellsysteme für die Krankheitsforschung in der Petrischale, für die Wirkstoffsuche oder Arzneitests entwickelt werden. Und nicht zuletzt Gewebe oder Zellmaterial für die Zellersatztherapie. Von humanen pluripotenten Stammzellen abgeleitete spezialisierte Zelltypen werden weltweit und auch in Norddeutschland in ersten klinischen Studien erprobt.

Wo sind Zentren der Stammzellforschung in Norddeutschland?

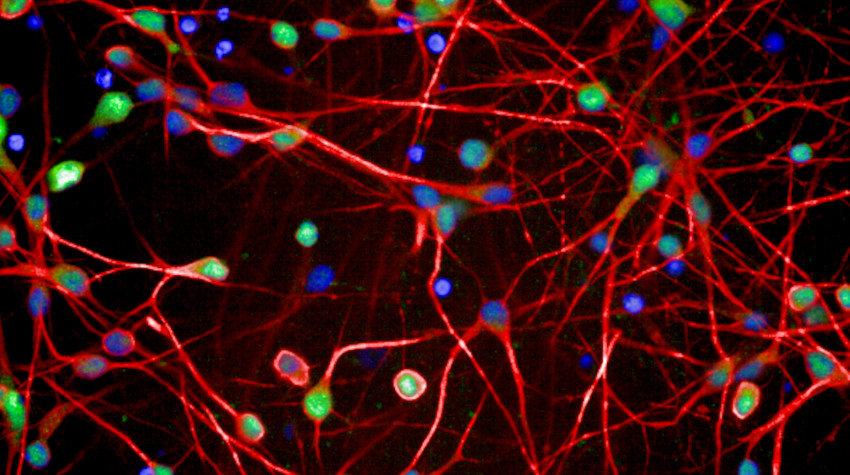

Ein exzellenter Kenner der hiesigen Stammzellforschungsszene und regional gut vernetzt ist Ole Pless. Der Biologe leitet die Translationale Wirkstoffforschung am Hamburger Standort des Fraunhofer-Institut für Translationale Medizin und Pharmakologie ITMP ScreeningPort. Am ScreeningPort werden unter anderem stammzellbasierte Testsysteme entwickelt, an denen man große Sammlungen von chemischen Molekülen hochautomatisiert auf ihre Wirksamkeit und Toxizität hin untersuchen kann. „Stammzellen helfen uns, bessere und realistischere Krankheitsmodelle für die Pharmaforschung und die präklinische Entwicklung zu erschaffen“, so Ole Pless.

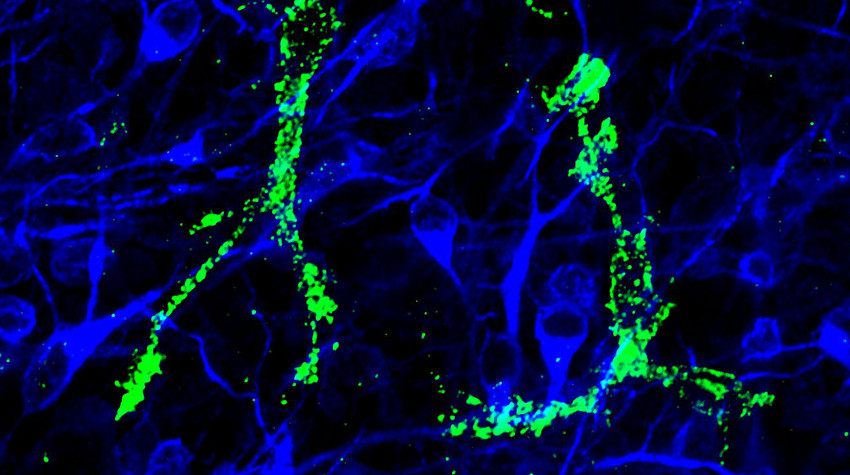

Das gilt besonders für die Suche nach Medikamenten bei Krankheiten, für die es bislang gar keine Behandlungsmöglichkeiten gibt. Eine davon ist das Leigh-Syndrom, eine seltene Erkrankung, bei der die Mitochondrien – die Zellkraftwerke – aufgrund einer Erbgutmutation defekt sind. Die Erkrankung verursacht Bewegungsstörungen und geistige Behinderungen und führt meist in den ersten Lebensjahren zum Tod. Einem Forschungsteam aus Düsseldorf und Berlin gelang es, aus Hautzellen von Leigh-Patienten induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) zu gewinnen. Aus den daraus abgeleiteten Nervenzellen ist das erste menschliche Modell für das Leigh-Syndrom in der Petrischale entstanden.

Ein zugelassenes Medikament hilft bei seltener Erkrankung

Es eignet sich nicht nur für die Forschung, sondern auch hervorragend als Testsystem für die Wirkstoffsuche. Das haben Akteure in dem europäischen Forschungskonsortium CureMILS, an dem Pless beteiligt ist, eindrucksvoll in einem Ansatz demonstriert, der in der Pharmawelt „Drug Repurposing“ oder „Drug Repositioning“ genannt wird: Bereits marktzugelassene Medikamente werden hierbei in Hochdurchsatz-Screenings auf ihre Eignung in völlig anderen medizinischen Anwendungsbereichen getestet.

CureMILS ist für mich die Blaupause für ein stammzellbasiertes Projekt, von dem Betroffene schnell profitieren können

Ole Pless

Fraunhofer ITMP ScreeningPort

„Im Hochdurchsatzverfahren haben wir mehr als 5.500 Wirkstoffe getestet, für die bereits umfangreiche Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten vorhanden sind“. Ein Treffer war Sildenafil, das unter der Bezeichnung Viagra® zur Behandlung von Erektionsstörungen zugelassen ist. Und tatsächlich: In individuellen Heilversuchen zeigte sich das Medikament bei Kindern und Erwachsenen gut verträglich und die Patienten profitierten von der Behandlung. Zur weiteren klinischen Prüfung der Wirkung von Sildenafil plant das Konsortium eine europaweite multizentrische Studie.

„Das ist für mich eine Blaupause für ein stammzellbasiertes Projekt, das eine schnelle Translation von Forschungsergebnissen aus dem Labor zu den betroffenen Patientinnen und Patienten ermöglicht“, freut sich Ole Pless.

Herzmuskelmodelle als Arznei-Prüfstände

Translation von stammzellbasierten Ansätzen wird auch im Team um Professor Thomas Eschenhagen und Professor Arne Hansen vom Institut für Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) großgeschrieben. Eschenhagen ist ein Pionier der Gewebezucht. Dank moderner Stammzelltechnologien entsteht in den UKE-Laboren lebendes Herzmuskelgewebe im Miniformat.

Mittels der iPS-Technik stellen das Hamburger Team große Mengen humaner Herzmuskelzellen her. Zusammen mit einem Gewebekleber und einer Gussform entstehen daraus wenige Millimeter lange Herzmuskelstreifen – die Fachleute sprechen von Engineered Heart Tissue (EHT), die sich zwischen zwei winzigen Silikonpfählen ausspannen und sich rhythmisch zusammenziehen und entspannen – wie die Wand eines pumpenden Herzmuskels.

Die EHTs sind ideale Testobjekte für neue Medikamente. „Gibt man bestimmte Wirkstoffe dazu, kann man videooptisch exakt vermessen, wie sich das auf die Kontraktion des Modellmuskels auswirkt“, so Eschenhagen. Im Jahr 2015 hat er mit Arne Hansen und Kollegen das Spin-off EHT Technologies GmbH gegründet, das die Herzmuskel-Testsysteme samt Analysesoftware als kompakte Prüfstände für die Pharmaindustrie anbietet. Inzwischen hat das Gentherapie-Unternehmen DiNAQOR das Start-up übernommen (siehe Kapitel Unternehmenslandschaft).

Ein weiterer Stammzellexperte am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist Boris Fehse: Er ist Professor für Zell- und Gentherapie in der Klinik für Stammzelltransplantation des UKE. Er forscht unter anderem zu sicheren Methoden der permanenten genetischen Modifikation von Blutzellen mithilfe integrierender Vektoren wie auch der Genom-Editierung für Anwendungen in der Gentherapie und der Krebsforschung.

Mithilfe der Organoid-Technologie, mit der sich menschliche Organe wie Darm, Leber, Lunge und Niere mikroskopisch klein nachbilden lassen, erforscht Professor Madeleine Bunders ebenfalls am UKE die Wechselwirkungen zwischen menschlichen Immunzellen und Gewebeentwicklung.

An der Universität Hamburg erforscht Baris Tursun grundlegende Mechanismen der Stammzellbiologie – insbesondere die molekularen Vorgänge bei Umprogrammieren von Zellen im Fadenwurm C. elegans, einem Modellorganismus. Ein wichtiger Aspekt ist, wie Schutzmechanismen der Umprogrammierung von Zellen entgegenwirken und das Altern beeinflussen. „Ein besseres Verständnis der komplexen Prozesse und molekularen Schutzmechanismen von Zellen könnte so das gesunde Altern von Mensch und Tier fördern“, sagt Tursun. Die Erkenntnisse seien aber auch für die medizinische Translation von Bedeutung.

Lübecker Stammzell-Plattform

Privatdozent Philip Seibler leitet die Stem Cell Platform Lübeck am Institut für Neurogenetik (Direktorin: Professor Christine Klein) an der Universität zu Lübeck. Das Institut für Neurogenetik hat sich auf stammzellbasierte Ansätze für die Erforschung der Parkinson-Krankheit, einer neurodegenerativen Erkrankung, spezialisiert. Bereits als Partner des europäischen StemBANCC-Konsortiums hatte das Lübecker Team viel Know-how und eine umfangreiche Sammlung aus iPS-Zellen von Parkinson-Patientinnen und Patienten aufgebaut.

Diese Expertise mündete 2021 in den Aufbau der Stem Cell Platform Lübeck. „Mit der Plattform unterstützen wir sowohl Grundlagenforschung als auch klinisch orientierte Forschung der Universität bei der Verwendung von humanen iPS-Zellen“, sagt Philip Seibler. Darüber hinaus steht eine Ressource an iPS-Zelllinien von mehr als 100 Individuen zur Verfügung, die im Rahmen von Kooperationen für Forschungszwecke weitergegeben werden können. Finanziert wird die Lübecker Stammzellplattform unter anderem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

Welche Unternehmen nutzen und entwickeln Stammzelltechnologien?

Um Stammzellen im Labor heranzuzüchten und zu vermehren, wird moderne Bioprozesstechnik benötigt. Die Life-Science-Unternehmensgruppe Eppendorf SE aus Hamburg liefert dafür im Bereich Upstream die nötigen Geräte, Verbrauchsmaterialien, Softwarelösungen sowie Serviceleistungen. Zum Beispiel Bioprozesssteuerungssysteme mit Behältern aus Glas oder Hightech-Kunststoff, in denen unter anderem Stammzellen bei optimalen und kontrollierten Bedingungen gedeihen können. Das ist nicht nur für therapeutische Anwendungen wichtig. Auch innovative Lebensmittel wie kultiviertes Fleisch werden mithilfe spezialisierter Bioprozesstechnik hergestellt.

Das Biotechnologie-Unternehmen Evotec SE mit Sitz in Hamburg setzt gleich in zwei Anwendungsfeldern auf induzierte pluripotente Stammzellen (iPSC) – sowohl für die frühe Wirkstoffforschung sowie in der Entwicklung regenerativer Therapien. „Wir haben an unseren Standorten in Hamburg, Göttingen und Modena eine industrialisierte iPS-Infrastruktur aufgebaut, die eine der größten und komplexesten iPS-Zellplattformen der Branche darstellt“, sagt Sandra Lubitz, die bei Evotec Senior Vice President iPSC Drug Discovery ist.

Unsere industrialisierte iPS-Infrastruktur zählt zu den größten und komplexesten der Branche

Sandra Lubitz

Evotec SE

Mit zahlreichen akademischen Partnern und Pharmaentwicklern existieren Kooperationen – darunter Bristol Myers Squibb (neurodegenerative Erkrankungen), Boehringer Ingelheim (Augenerkrankungen) und seit April 2024 auch mit Bayer (Herz-Kreislauf-Erkrankungen). Aus der großen Pipeline der iPSC-Drug-Discovery-Plattform hat es ein identifizierter Wirkstoffkandidat, BMS-986419, bereits in klinische Studien geschafft. Nach einer erfolgreichen Phase-I-Studie gab Bristol Myers Squibb bekannt, dass eine Phase-II-Studie für BMS-986419 für das Jahr 2024 geplant ist.

Ein weiteres Standbein sind allogene, iPS-abgeleitete Zelltherapien. Darunter ist eine Betazellen-Ersatztherapie zur Behandlung von Diabetes, die mit dem kanadischen Partner Sernova Ende 2025 in klinischen Studien getestet werden soll. In Modena verfügt Evotec zudem über ein hochmodernes cGMP-Zelltherapie-Herstellungszentrum.

In der Welt der regenerativen Medizin und biomedizinischen Forschung ist es oft unumgänglich, Zellen oder Gewebe von einem Ort zum anderen zu transportieren – beispielsweise vom Labor direkt in den Behandlungsraum einer Klinik. Allerdings birgt das Einfrieren und Auftauen der Zellen meist Risiken, da das sensible biologische Material dabei Schaden nehmen oder seine physiologischen Eigenschaften verändern kann.

Hier setzt das Hamburger Start-up Cellbox Solutions GmbH an, eine Ausgründung des Fraunhofer IMTE in Lübeck. Cellbox Solutions hat innovative, transportable Inkubatoren entwickelt, mit denen lebende Zellen in exzellenter Qualität international verschickt werden können. Diese spezielle „Warm Chain Logistic Solution“ garantiert optimale physiologische Bedingungen während des gesamten Transportes, in Kombination mit sehr genauen Kontrollsystemen für Temperatur, CO2-Konzentration und weiteren Parametern für den Transport per Auto, Zug oder Flugzeug.

Die Cellbox erfüllt alle regulatorischen Anforderungen für den rasant wachsenden Markt der therapeutischen Zelltherapie. Doch nicht nur das – auch Organoide, Gewebe Patches oder 3D-Zellstrukturen können damit sicher transportiert werden.

Das Labortechnologieunternehmen Revvity, hervorgegangen aus PerkinElmer Cellular Technologies, unterstützt Pharma- und Biotech-Unternehmen dabei, die Entwicklung von Therapien zu beschleunigen und in Diagnostiklaboren neue Testverfahren zu entwickeln. Der Standort Hamburg mit mehr als 100 Mitarbeitern ist unter anderem das Kompetenzzentrum für die Herstellung von High-Content-Imaging-Systeme, die in stammzellbasierten Screens eingesetzt werden.

Das 2015 unter dem Namen EHT Technologies gegründete Spin-off des UKE wurde 2021 vom Schweizer Gentherapie-Unternehmen DiNAQOR übernommen und hat sich mittlerweile unter dem Namen DiNABIOS als unabhängiges Auftragsforschungsunternehmen in den Start-up Labs in Bahrenfeld angesiedelt. Basierend auf iPS-Zellen werden Herzmuskelkonstrukte für präklinische Wirkstoff-tests eingesetzt.

Das Hamburger Start-up TRI Thinking Research Instruments hat eine integrierte Automatisierungslösung für Mikroskopie, Datenmanagement und Analyse entwickelt, die sich insbesondere für die stammzellbasierte Wirkstoffforschung eignet. Das System namens VAIDR kombiniert KI-gestützte Bildanalyse mit der automatischen Bilddatenakquise und anschließenden Ergebnisauswertung und nimmt Forschenden zeitaufwendige und fehleranfällige Arbeitsschritte komplett ab. Ein neues Produkt von TRI zielt auf die Überwachung der Zellproduktion im Bioreaktor ab.

Peprotech mit Sitz in Hamburg ist ein Laboranbieter, der sich auf Zellkulturmedien spezialisiert hat. Für Stammzellforschung sind besonders Wachstumsfaktoren und Zytokine gefragt, die wichtig sind, um Stammzellen zu vermehren und in spezialisierte Zellen zu differenzieren. Mittlerweile gehört das Unternehmen zum Laborausrüster-Riesen ThermoFischer Scientific, der ein großes Portfolio für die Stammzellforschung besitzt.

Die Stammzellbehandlung gewinnt in vielen Bereichen der regenerativen Medizin zunehmend an Bedeutung. Ein grundlegender Prozess-Schritt dieser Technologie ist die Isolation der Stammzellen aus verschiedenen Geweben mithilfe von proteolytischen Enzymen, wie Kollagenasen und Neutralen Proteasen. Das Pharmaunternehmen Nordmark mit Sitz in Uetersen in der Metropolregion Hamburg ist einer der weltweit größten Anbieter dieser Enzyme. Die Abteilung Nordmark Biochemicals unterstützt Kunden aus der Pharmaindustrie aktiv bei der Etablierung ihrer Zellisolationsprozesse und begleitet sie auf dem Weg bis zur Zulassung.

Welche stammzellbasierten Therapieansätze werden erprobt?

Blutstammzellen sind die einzigen Stammzellen, die seit Jahrzehnten erfolgreich in der Klinik eingesetzt werden. Gerade bei den allogenen Blutstammzelltransplantationen, bei der die transplantierten Zellen von fremden Spendern stammen, hat sich die Behandlung in den vergangenen Jahren spürbar verbessert. In Hamburg, Lübeck, Kiel und Flensburg befinden sich Stammzelltransplantationszentren. Die Klinik für Stammzelltransplantation am Universitätsklinkum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist mit rund 200 allogenen Blutstammzelltransplantationen im Jahr das größte Stammzelltransplantationszentrum in Deutschland und eines der größten in Europa.

Doch im Norden wird auch eine neue Generation von stammzellbasierten Therapien erprobt:

- Herzpflaster: Patienten mit einer Herzmuskelschwäche wurden in Göttingen und am UKSH Campus Lübeck in der BIOVAT-HF-DZHK-Studie sogenannte Herzpflaster implantiert. Es handelt sich um im Labor gezüchtetes Herzgewebe, das aus induzierten pluripotenten Stammzellen hergestellt wird. Damit ist das UKSH an der klinischen Erprobung eines Ansatzes beteiligt, der weltweit bisher einzigartig ist. Die Ergebnisse sind bereits vielversprechend.

- Sichelzellanämie: Dynamische Entwicklungen in der Pharmawelt sind auch beim Einsatz von Gewebestammzellen zu beobachten. Das gilt insbesondere für genom-editierte Blutstammzellen, die die Basis für die Gentherapie „Exa-cel“ zur Behandlung von Sichelzellanämie und Beta-Thalassämie sind. Sowohl die US-amerikanische FDA, die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte MHRA und die EMA haben das Produkt als erstes CRISPR-Cas-Medikament für die Vermarktung konditional zulassen. Ein Meilenstein für die stammzellbasierte Medizin.

- HIV-Therapie: Auch für die Gentherapie zur Behandlung von HIV des Hamburger Unternehmens Provirex ist eine Stammzelltransplantation eine elementare Voraussetzung. Das Team verwendet eine präzise Genomschere names Brec1, um Virus-DNA aus befallenen Zellen herauszuschneiden. In einem therapeutischen Ansatz von Provirex werden Blutstammzellen eines HIV-Patienten mit der Genschere ausgestattet – um ein Immunsystem aufzubauen, das resistent vor HIV ist.

Text: Philipp Graf

Beitragsbild: Auswertung von Bilddaten des Hochdurchsatz-Wirkstoffscreenings in MILS-Patientenzellen © Fraunhofer ITMP/Martin Kunze